とっちらかったときは、全出し&分類!

時間のオーガナイズで着実に進む毎日を取り戻そう

最近、やることが多すぎて、

考える時間もあまりなく

モヤモヤしていました。

スケジュール通り

コトを進めることができず、

集中もできず、

スケジュール立て直しを

考える暇もなくて…。

そんな時はやっぱり、

思い切って時間を取り、

手帳と向き合う時間を取るしかありません。

とっちらかってしまったら、忙しくても時間を取って片づける

手帳や、コクヨのスタディープランナーを使って、

日々のタスク管理やスケジュール管理をしている私ですが、

忙しくて適当になってしまうことがあります。

やっぱり、毎日手帳タイムを

しっかり取る事は大事だなぁと最近反省しました。そこで、思い切って時間をとり、

2時間たっぷり手帳とノートに向き合いました。

最近立て込んでしまったのは、

単純にやるべきことがたくさんあるから。

そして、気がかりなこともいくつかあって、

集中できなくなっていたから。

そんな中

いろんなことを同時進行しようとして、

余計に頭の中がとっちらかっていたのです。

そんなときには、

頭の中にあることを、

全部出して書き出して、

分けるのが1番スッキリします。

マインドマップや、ふせんに書き出して、

分けて行きました。

どんなにやりたいことや、

やるべきコトがあると思っていても、

1日24時間で

人間が出来ることは限られているし、

出来なくても問題なく

時が過ぎて行くこともある。

ならば、本当にやりたいこと、やるべきことを選んで、

それに気分よく集中できるように、

私のスケジュールを組み直しました。

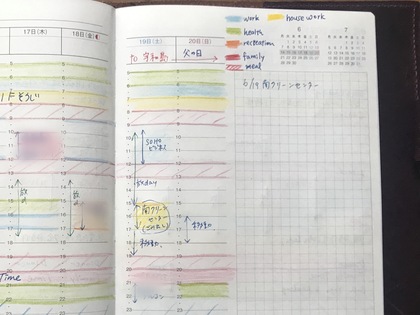

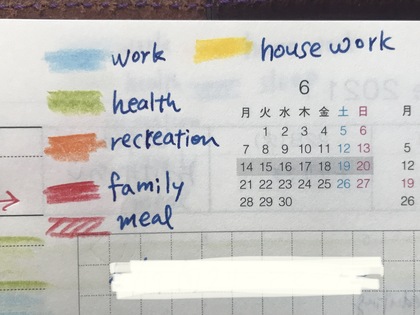

このように。

基本のルーティンで時間割を決めたんです。

仕事や子どもの用事が入れば、

柔軟に対応して変更は入れます。

当面は、

このスタイルを大枠にしてルーティン化することに。

時間枠を意識して動くと、

例えば、

「朝の家事は7時から8時まで。8時になったら朝ドラを見る!」など、

メリハリつけて動けそうです。

この時間に、つい、家事と並行して

「SNSの発信をちょっとやっておこう」とか、

「あの書類にちょっと目を通しておこう」とか、

「印刷だけしておこう」とか、

欲張るから、

同時進行しているコトの大半が

予定通りに進まなくなるんですよね(苦笑)

しかも、わが家の場合、

1階から3階まで行ったり来たりになり、

余計に時間の無駄!運動にはなりますけどね〜

と、いうことで、

新しい時間割で数日動いていますが、

気分良いです。

少なくとも、自分の「予定」通りには進めるし、

時間枠ごとに「いま考えなくてよいこと」を

頭から追い出して、集中できる気かします。

色分け分類、わかりやすい?

色分けと言えば、こんなアプリもあります。

愛媛のオーガナイザー仲間の水谷伸子さんが、

このスマホアプリを教えてくれました。

タスクを色分けして

1日のスケジュール管理を円グラフでできるアプリです。

次の行動をお知らせしてくれたり、

便利そうだなあ〜と、

私も使ってみましたが、

入力が面倒で続きませんでした。

あと、私は、色分けしても、

基本的にどうでも良くなるタイプ。

だから、あまり向かないのかな、と思っています。

何でも、人によって合う合わないはありますね。

けれども、今回、手帳に色分けしてみたら、

手書きで色を塗る時間が、頭の整理というか、

「この水色の時間枠は仕事に集中する時間だぞ」と

自分に浸透させて集中する時間のようで、

結構心地よかったんです。

塗り絵セラピーほとではないにしても、

色を塗るほんの少しの時間が、

私には良い影響がある気がしました。

良かったら、お試しくださいね。

本日も最後までお読みくださってありがとうございました。

-

「いつか時間ができたら」の”いつか”は来ない!片付けのプロに頼んで人生を変える

「片付けたいのに片付かない…」何年も同じ悩みを抱えていませんか?なぜ、あなたが何年も片付けの悩みを解決できない

「いつか時間ができたら」の”いつか”は来ない!片付けのプロに頼んで人生を変える

「片付けたいのに片付かない…」何年も同じ悩みを抱えていませんか?なぜ、あなたが何年も片付けの悩みを解決できない

-

片付けは自分と家族への最高の思いやり|50代から始める終活・生前整理

片付けは自分と家族への最高の思いやり。50代から始める終活・生前整理で、将来の安心と快適な暮らしを手に入れまし

片付けは自分と家族への最高の思いやり|50代から始める終活・生前整理

片付けは自分と家族への最高の思いやり。50代から始める終活・生前整理で、将来の安心と快適な暮らしを手に入れまし

-

思い出のロードレーサーを手放したら臨時収入2万円!不用品査定で家も心もスッキリ

長年「手放そうかどうしようか」と迷っていた自転車。先日、ついに、思い切って手放したら他のものと合わせて予想外の

思い出のロードレーサーを手放したら臨時収入2万円!不用品査定で家も心もスッキリ

長年「手放そうかどうしようか」と迷っていた自転車。先日、ついに、思い切って手放したら他のものと合わせて予想外の

-

第4回「服の交換会 & マルシェ by 美的ズボラ片付けクラブ」開催レポート

松山で広がる“捨てない片付け”の輪 松山で400着が循環!服の交換会とは?先日10月24日・25日、松山市三津

第4回「服の交換会 & マルシェ by 美的ズボラ片付けクラブ」開催レポート

松山で広がる“捨てない片付け”の輪 松山で400着が循環!服の交換会とは?先日10月24日・25日、松山市三津

-

りうまーカンファレンス2025 in 大阪 に参加してきました

2025年11月19日私が長年お世話になっているスモールビジネス向けホームページサービス「リウムスマイル」 の

りうまーカンファレンス2025 in 大阪 に参加してきました

2025年11月19日私が長年お世話になっているスモールビジネス向けホームページサービス「リウムスマイル」 の