「片づけのプロ6人の自宅公開!

疲れない仕組み、散らかさないコツ」

2022年チャリティイベント開催報告

5月29日の中四国チャプターのチャリティイベントが無事終了しました。

ライフオーガナイザー6人の自宅から、

生中継で、リアルな暮らしや収納の仕組み、工夫をお伝えした

片づけを学ぶチャリティーイベント。

今日は、その開催報告です。

オープニングトーク

まずは、中四国チャプター長水谷のぶこさん(のんちゃん)と、

副チャプター長のわたくし濱名が登場。

今回登壇する6人の在住地、岡山と愛媛の位置確認。

愛媛は愛知県に間違われることもあり、四国のココですよ、としっかりアピール。

もちろん、東日本大震災をきっかけに始まった、チャリティイベントの趣旨についてもお話しました。

「家族4人年間11万円を生み出す快適冷蔵庫作り」

岡山市の西後真胡実さん(まこみん)の冷蔵庫セミナー。

冷蔵庫の使い方一つで、年間11万円を生み出すってホント?

ポイントは、冷蔵庫を開閉時間や、普段の買い物回数、

食品ロスを減らす工夫、食品収納のわけ方など、

さまざまな要素を工夫して積み重ねて生み出す

11万円なのだとわかりました。

快適おうち生活応援隊隊長

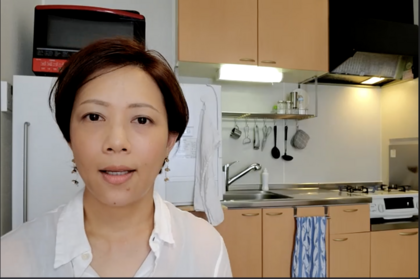

岡山県総社市の浦中礼子さんからは、狭くても機能的なキッチンセミナー

「狭くても機能的!賃貸アパートキッチンの活用術」

出だしからスマホで、LDK全体を見せてくれた浦中礼子さん。

モノが少なくスッキリしたリビングダイニングと同様、

コンパクトなキッチンにもモノが少なくてびっくり。

ただモノを減らすだけでなく、

必要なモノは必要な数だけたっぷり持つというお話も聞けて、

視聴者の方にも、

自分の暮らしに合わせたモノの持ち方、選び方を

考える参考になったのではと思います。

そして、西後さんと浦中さんの二人トークコーナーでは、

フライパンの手持ちの数をZOOMの投票機能を使ってアンケート。

3個以上の人が多かったようです。

ちなみに、私も手持ちは3個で、

21cm、24cm、26cmのフライパンを使っています。

日名由香さんは、目からウロコの家事シェア片づけの仕組み紹介

日名由香さんからは「子どもが戦力!掃除と洗濯から始める家事シェア」。

小さな子どもでも無理なくできる、

浴室、洗面室での家事シェアの仕組みは

アイデア満載でビックリ、目からウロコでした。

日名家では、3歳から、自分の洗濯物を自分の収納に片づけているそうです。

子どもでも出来る家事シェアの仕組みづくりが秀逸でした。

「空いてる子ども部屋は”今”を考えてとことん活用!」

県外進学で巣立った息子さんの部屋を、

のんちゃんが徹底的に自分用にカスタマイズして活用するお話を。

年に数回息子さんが帰省した時も、

さっと部屋を明け渡せて、

息子さんが残して行ったモノも、

きちんと収納しています。

「いつか」「もしかしたら」で

部屋をそのままにするよりも、

今いる家族が活用する方が絶対いいな!

と思わせてくれる内容でした。

濱名からは「家族がいても仕事はかどる仕組みと収納」

次に私はまなから、家のワークスペースをご紹介。

自分の専用部屋がなくても、家族が在宅でも、

時間帯や家族の居場所によって、

自在に仕事スペースを移動しやすい工夫と収納をお伝えしました。

濱名のインスタはこちら

「アプリのかけ算で実現!見えるタイムマネジメント」

タイムマネジメントが苦手だったという安藤さん。

iPadタブレットで、複数のアプリを駆使し、

自分なりの仕組みを作り上げ、

紹介してくれました。

自分の問題点を洗い出し、

タスクやTo doの整理して、

アプリの複数の組み合わせで段取り力を加速して、

視聴者の皆さんからもとても好評でした。

視聴後のご感想

カメラを駆使して、それぞれの暮らしの中のリアルなライフオーガナイズを垣間見られることが、今までにないオンラインイベントで面白かったです。

それぞれの方のリアルなお部屋を拝見できる機会、楽しませていただきました。配置の理由も聞きながらなので、わかりやすかったです。皆さんの話し方がとても聞き取りやすかったです。

皆さんそれぞれのアイデアや暮らし方が、とても参考になりました。忙しさに紛れて忘れない内に実践したいです。家族が増えて、収納しにくくなってしまった冷蔵庫収納を見直ししたいです。

暮らしを改善出来そうな情報がたくさんでさすがでした。お疲れ様でした。

この視点がなかったなぁと思うところをご紹介いただき、とっても参考になりました!

その他、たくさんのご質問やご感想をいただき、

6人の超リアルな暮らしや仕事を

スムースにする工夫やアイデアを

興味深くご覧いただくことができたようです。

イベントではご質問にお答え仕切れなかったので、

今後、各オーガナイザーのブログやSNS、

中四国チャプター公式インスタアカウントにてご紹介して行きますので、

どうぞ今後もお楽しみに!

他のチャプターに比べて、

小規模な中四国チャプターのメンバーで

どこまで出来るか、当初は不安もありましたが、

少人数だからこその結束力で、

精一杯準備して作り上げたこのイベント。

本日も最後までお読みくださいまして、ありがとうございました。

-

「いつか時間ができたら」の”いつか”は来ない!片付けのプロに頼んで人生を変える

「片付けたいのに片付かない…」何年も同じ悩みを抱えていませんか?なぜ、あなたが何年も片付けの悩みを解決できない

「いつか時間ができたら」の”いつか”は来ない!片付けのプロに頼んで人生を変える

「片付けたいのに片付かない…」何年も同じ悩みを抱えていませんか?なぜ、あなたが何年も片付けの悩みを解決できない

-

片付けは自分と家族への最高の思いやり|50代から始める終活・生前整理

片付けは自分と家族への最高の思いやり。50代から始める終活・生前整理で、将来の安心と快適な暮らしを手に入れまし

片付けは自分と家族への最高の思いやり|50代から始める終活・生前整理

片付けは自分と家族への最高の思いやり。50代から始める終活・生前整理で、将来の安心と快適な暮らしを手に入れまし

-

思い出のロードレーサーを手放したら臨時収入2万円!不用品査定で家も心もスッキリ

長年「手放そうかどうしようか」と迷っていた自転車。先日、ついに、思い切って手放したら他のものと合わせて予想外の

思い出のロードレーサーを手放したら臨時収入2万円!不用品査定で家も心もスッキリ

長年「手放そうかどうしようか」と迷っていた自転車。先日、ついに、思い切って手放したら他のものと合わせて予想外の

-

第4回「服の交換会 & マルシェ by 美的ズボラ片付けクラブ」開催レポート

松山で広がる“捨てない片付け”の輪 松山で400着が循環!服の交換会とは?先日10月24日・25日、松山市三津

第4回「服の交換会 & マルシェ by 美的ズボラ片付けクラブ」開催レポート

松山で広がる“捨てない片付け”の輪 松山で400着が循環!服の交換会とは?先日10月24日・25日、松山市三津

-

りうまーカンファレンス2025 in 大阪 に参加してきました

2025年11月19日私が長年お世話になっているスモールビジネス向けホームページサービス「リウムスマイル」 の

りうまーカンファレンス2025 in 大阪 に参加してきました

2025年11月19日私が長年お世話になっているスモールビジネス向けホームページサービス「リウムスマイル」 の